手打ちそば木琴に来られたお客様へ

木琴のだし巻きは、放し飼い鶏の卵でできています

手打ち蕎麦木琴は、食とエネルギーと教育の自給を目指しているみんなの村の中にあります。

養鶏を始めたのは令和2年の夏から。自宅裏の草ボーボーのスペースに、廃材を使ってDIYで建てました。これが村長にとって初めてのDIY。

どうでもいい話ですが、屋根の勾配を考える時に、高校卒業以来初めて三角関数を使いました。

最初は市内の養鶏業者さんから、もうあんまり卵を産まなくなった廃鶏を3羽、1羽100円で購入したところからスタート。人柱ならぬ「鶏柱」になってもらい、養鶏の基礎を学習。そこから数をどんどん増やしていきました。

令和7年7月現在で、60羽程度。キツネに襲われたり、人に捌かれ食べられたりするので前後しますが、毎年50〜100羽の鶏が卵を産んでくれます。もちろん、手打ち蕎麦木琴で提供されるだし巻きは、この放し飼いしている鶏の卵からできています。

鶏の本能

毎朝・毎晩、鶏小屋にあるこのドアが定刻に自動開閉。朝になると鶏小屋から出て行って外で遊びますし、夜になったら「帰巣本能」という本能で勝手に帰って来ます。その間に外の雑草や虫を食べてくれるので、屋外用ルンバみたいですね。

また、鶏とて鳥なので、本能的に地面ではなくちょっと高い場所が安心するようです。だから卵は地上5,60cmの場所にある産卵箱の中で産んでくれます。その底に傾斜をかけると、鶏小屋の外までコロコロコロ。採卵がラクです。

とは言え、放し飼いで自由なので、たまに外に自ら巣を作ってそこで産卵しちゃう自立的なヤツもおります(←ブログのリンク)。その分の卵はロスになるけど、こればっかりは自由なんで仕方ないですね。

自立のための3つのポイント

この村で目指しているのは「自立」です。だから

⑴エサと水

日本の養鶏ではエサの9割以上を輸入に頼っている中で、村の鶏はほぼ100%が丹波市産。市内の豆腐屋さんから捨てられるオカラや米糠を混ぜて発酵させたエサをベースに、飲食店から出る魚のアラや学校給食から出る野菜クズなどを与え、育てています。赤みがかったエサがあまりないので、黄身の色はレモン色になることが多いです(赤いエサを食べさせると、黄身の色が赤くなります)。

これはとある日のエサ。高級食材を扱う飲食店からは、高級なエサが提供されます。

飲み水は地下80メートルから汲み上げた地下水を与えています。割と泥水もすすりますけどね(笑)

こうして地域資源を循環させることで、自立度を高めています。

⑵放し飼い

日本の養鶏は、後ろを振り向くことすらできない狭いケージで飼われる「ケージ飼い」が約99%。残りの1%程度が鶏小屋に閉じ込めて飼う「平飼い」です。外を自由に遊び回れる「放し飼い」なんて、ごくごく稀。村長が自由に放し飼いされているので、鶏たちにも同じように自由に過ごしてもらいたく、「放し飼い」を選択しています。

時にはキツネに命を狙われたり、アオダイショウに卵を取られたりと、放し飼いだからこそのリスクはありますが、それでも自由に過ごしてほしい、そんな思いです。

(キツネ対策で、令和7年より番犬「シンバ」を飼い始めました)

⑶障害福祉

平日昼間は、障害者に最低賃金を保証する「就労継続支援A型」の施設外就労先として、みんなの村にて採卵や餌やり等の作業をしてもらっています。動物相手の仕事だから、同じ作業の繰り返しとはいかず、その分難しいこともあろうかと思いますが、ここで働いた後に一般就労した障害者もおられ、障害者の自立に一役買おうと試みています。

卵の販売と体験

採卵した卵は、一切洗っていない「無洗卵」として販売しています。卵を洗うと表面の汚れは落とせますが、殻にあるクチクラ層が破壊され、卵が呼吸できず品質が落ちてしまいます。だから鮮度を保つために、あえて村の卵は洗っていません。

そんな村の卵で、手打ち蕎麦木琴のだし巻き卵は作られているので、美味しいはず。美味しくなかったら料理人のせいです(笑)

さて、そんな村の卵は通販で150円/個(税込、送料込み、30個〜 割れ保証1割増)で販売していますが、木琴駐車場を出てすぐの無人販売所でも販売しています。こちらは梱包も会計も何も手間がかからないので、100円/個での販売です。

この無人販売所。

中の卵をカラスに持っていかれないよう、フクロウが見張っています(以前はカラスの被害に遭っていましたが、このフクロウをつけてから被害が激減しました)。

お金の管理はめんどくさいので、卵を購入されたらコッコに入れておいてください。

また村人がいたら、一声かけていただければ採卵体験もできますし、誰もいなければこんな遊びもできます。

その他、無肥料栽培や水耕栽培、薪ストーブに薪割り機、サウナ、外風呂、除草のヤギ等々、木琴のあるみんなの村は、食とエネルギーと教育の自給に向けて本気で遊んでいます。お蕎麦とともに、村の取組もご堪能ください。

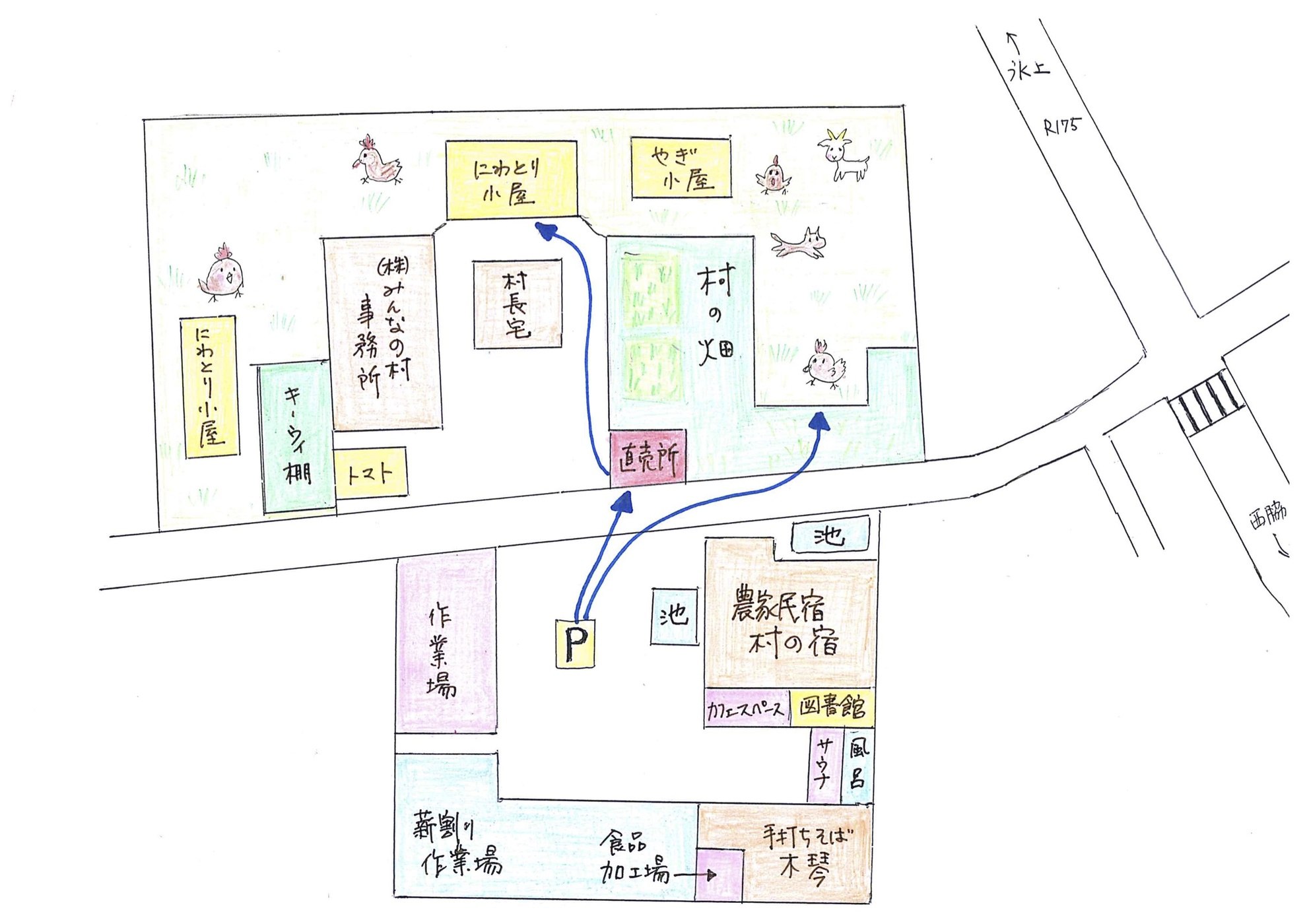

以下に、村周辺のMAPを載せておきます。お蕎麦の後、自宅裏の鶏小屋だけでなくその他もご自由に覗いていってくださいまし。

カテゴリー:村長ブログ

投稿日:2025年07月29日